覚えておきたい!3つのポイント

- 1

血液/ガス分配係数が小さく、麻酔の導入・覚醒が速い

- 2

気道刺激性が少なく、全身麻酔の導入・維持ともに使用できる1)

- 3

投与濃度の変更にともない、麻酔深度を調節できる

ご使用にあたっては各製品の電子添文をご確認ください。

※イラストはイメージです。

- ■禁忌

-

- ・以前にハロゲン化麻酔剤を使用して、黄疸や原因不明の発熱がみられた患者(同様の症状があらわれるおそれがあります。)

- ・本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

気道刺激性が少ない揮発性吸入麻酔薬

作用機序

吸入麻酔薬の作用機序は確定していません2)が、最近では、グルタミン酸受容体機能抑制やGABAA受容体機能促進が麻酔効果と関連すると考えられています3)。

効能・効果

使用頻度の高い手術について

- 小児など、静脈ライン確保が難しい症例で麻酔導入に使用します。

- 気管支拡張作用4)があるため、喘息症例で使用しやすいです。

- 患者さんの状態、脳波モニターを参考に適宜調節することができます。

使用方法

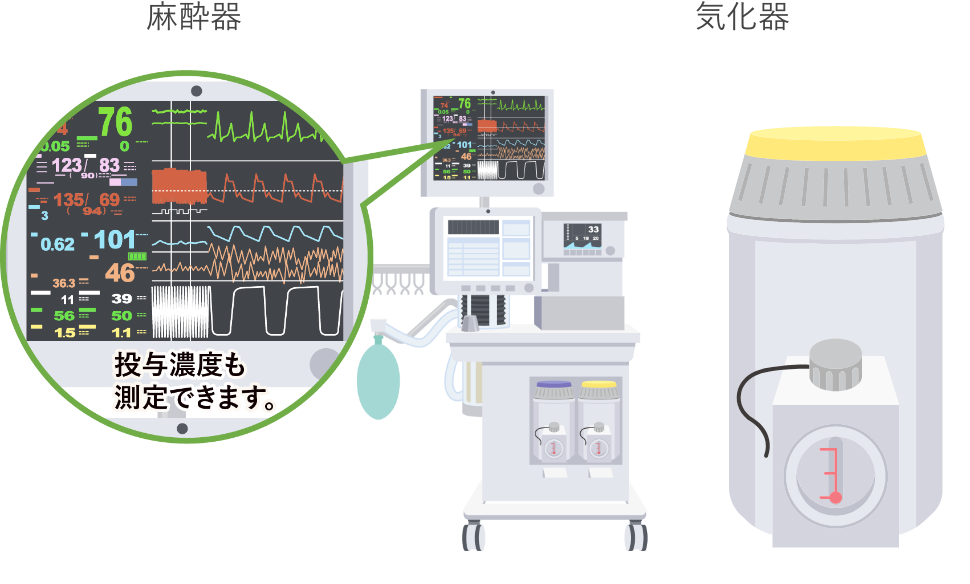

投与経路

酸素や空気の吸入ガスに、気化器を通して気体となった吸入麻酔薬が混合され、この混合ガスが呼吸回路を経て患者が呼吸することにより吸入投与されます。

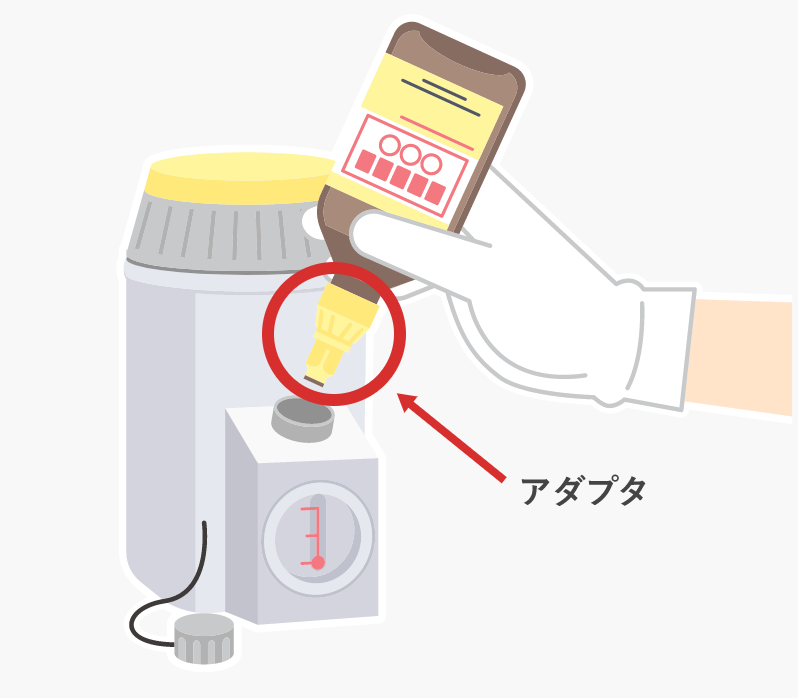

気化器は吸入麻酔薬ごとに専用となります。セボフルランの指示色は黄色で、気化器にも黄色のラインが入っていて目印になります。ちなみに、デスフルランの指示色は青色です。

用法・用量

導入

①セボフルラン+酸素、もしくはセボフルラン+酸素・亜酸化窒素混合ガスで導入する。

②睡眠量の静脈麻酔剤を投与してから、セボフルラン+酸素、セボフルラン+酸素・亜酸化窒素混合ガスで導入する。

維持

患者の臨床徴候を観察しながら、通常、酸素・亜酸化窒素と併用して最小有効濃度で外科的麻酔状態を維持します。

肥満患者さんへの投与量はどう計算したらよいですか?

理想体重?それとも実体重?

セボフルランの投与量は体重換算ではなく、年齢から算出されるMAC(最小肺胞内濃度)を基準にして決めます。

十分な鎮痛ができている状況では0.7MACを目安にし、患者さんの状態に合わせて脳波モニターを参考に調整します。

※MACについては「薬物動態」の解説をご参照ください。

投与の準備

アダプタを使用して専用の気化器に薬液を補充します。

薬物動態

- 代謝・排泄

吸入中止後、ほとんどが未変化体のまま呼気中に速やかに排泄され、吸入中止後の肺胞内濃度は速やかに低下します。

血液/ガス分配係数とMAC

血液/ガス分配係数

亜酸化窒素:0.475)

イソフルラン:1.436)

セボフルラン:0.63~0.697)

デスフルラン:0.4248)

・37℃、1気圧における血液1mLに溶解するガスの量(mL)のこと

・吸入麻酔薬の導入・覚醒の速さの指標

・血液/ガス分配係数が小さいと麻酔の導入・覚醒が速く、大きいと麻酔の導入・覚醒が遅くなる

MAC(%)

亜酸化窒素:1045)

イソフルラン:1.15(O2併用下、平均年齢44.2±1.3歳)9)

セボフルラン:1.71±0.07(O2併用下、平均年齢47.5歳)10)

デスフルラン:6.0±0.29(O2併用下、年齢31~65歳)11)

・皮膚を切開した際、50%の人で体動が認められない吸入麻酔薬の肺胞内濃度のこと

・吸入麻酔薬の強さの指標

・MACが小さいほうが麻酔作用が強い

使用時の流れ:緩徐導入

緩徐導入とは、小児など静脈確保が難しい場合に、吸入麻酔薬を用いて徐々に濃度を上げて入眠させる方法です。

静脈確保ができる場合は、一般的には静脈麻酔を用いて入眠させる急速導入という方法で行われます。

-

マスクで酸素吸入(3分以上)

-

SpO2で酸素濃度が適正値に上昇することを確認

-

セボフルラン吸入開始

-

亜酸化窒素を併用することもあります。

体動にも注意! - 十分な深度になったら静脈路を確保

- ロクロニウム(筋弛緩薬)などを投与

- 気管挿管、声門上器具挿入

-

脳波モニターで鎮静レベルを確認します。

※手術麻酔については、こちらで全体の流れをご覧いただけます。

全身麻酔では導入で静脈麻酔薬、その後の維持では吸入麻酔薬のように組み合わせて使用する、あるいは静脈麻酔薬のみで行うTIVA(total intravenous anesthesia:全静脈麻酔)が一般的です。 しかし、小児や静脈路確保が困難な患者では全身麻酔の導入から維持までを吸入麻酔薬のみで行うVIMAが選択されます。VIMAでは、気道刺激性が低く、導入にも使用できるセボフルランが用いられます。

※全身麻酔では麻酔薬以外に必要に応じて鎮痛薬や筋弛緩薬の投与も行われます。

- セボフルランの消費量は以下の式で求められます。

20℃における1時間あたりの消費量(mL)= 3.3(セボフルランの係数)× 濃度(%) × ガス流量(L/分)

使用する上での重要な注意点

- 麻酔技術に熟練した麻酔専門医が使用してください。

- 麻酔を行う際には原則としてあらかじめ絶食を行ってください。

- 麻酔を行う際には原則として麻酔前投薬を行ってください。

- 麻酔中、麻酔後は気道に注意して呼吸・循環に対する観察を行ってください。

- 麻酔の深度は手術、検査に必要な最低の深さにとどめてください。

- 高濃度導入時、とくに過換気状態において異常脳波や異常運動がみられたとの報告があるので、患者の状態に注意して投与してください。

- 麻酔の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転など危険をともなう機械の操作に従事しないよう患者にご説明をお願いします。

副作用

重大な副作用

詳細やその他の副作用については各製品の電子添文をご確認ください。

※術後悪心・嘔吐について、麻酔を受けられる患者への説明動画はこちらからご覧いただけます。

悪性高熱とは、稀ではありますが、全身麻酔にともなう致命的な副作用で、骨格筋におけるCaイオンチャネルの異常開放を原因とする代謝の異常亢進です。それにより、劇的な体温上昇、EtCO2(呼気終末二酸化炭素分圧)の上昇、頻脈、筋硬直など、さまざまな症状を引き起こし、致死的な症状へ発展する可能性があります。特異的な治療薬として、ダントロレンナトリウム水和物が知られています。

併用薬

併用禁忌

併用注意

- アドレナリン製剤(アドレナリン、ノルアドレナリン等)

セボフルランは心筋のアドレナリンに対する感受性を亢進することが知られています。頻脈、不整脈、場合によっては心停止を起こすことがあります。 - 非脱分極性筋弛緩薬(ロクロニウム臭化物)

セボフルランは筋弛緩作用を持つため相乗的に働きます。セボフルランによる麻酔中にロクロニウム臭化物を投与する場合は減量を検討してください。 - β遮断剤(エスモロール塩酸塩等)

相互に交感神経抑制作用を増強し、過剰な交感神経抑制をきたすおそれがあるので注意してください。 - 降圧剤(ニトロプルシドナトリウム水和物等)

相互に降圧作用を増強するため、血圧低下が増強されることがあるので注意してください。 - α2受容体刺激薬(デクスメデトミジン塩酸塩等)

相互に鎮静、麻酔、循環動態への作用を増強します。それにより血圧低下などの症状があらわれることがあるので注意してください。 - Ca拮抗剤(ジルチアゼム塩酸塩等)

相加的に心刺激生成・伝導抑制作用を増強させると考えられ、徐脈、房室ブロック、心停止などがあらわれることがあります。 - 中枢神経系抑制剤(モルヒネ塩酸塩、フェンタニルクエン酸塩等)

相加的に中枢神経抑制作用を増強させると考えられるため注意してください。

拮抗薬

取り扱い・管理

なお、施錠の義務はありませんが、医療安全の観点から施錠されることもあります。

1) Matsuyuki Doi,Kazuyuki Ikeda:Canadian ournal of Anaesthesia.1993;40(2):122-6.(PMID:8443850)

2) JA Campagna,et al.:The New England Journal of Medicine.2003;248(21):2110-24.(PMID:12761368)

3) 第十八改正日本薬局方解説書,廣川書店,2021,C-2958-63

4) GA Rooke,et al.:Anesthesiology.1997;86(6):1294-9.(PMID:9197298)

5) アネスタ 電子添文:2022年4月改訂(第1版)

6) 橋本 敬太郎 他.監訳:グッドマン・ギルマン薬理書・第13版[上巻],廣川書店,2022,635.

7) セボフレン 電子添文:2023年6月改訂(第1版)

8) Eger II EI:Anesth Analg.1987;66:971-3.(PMID:3631593)

9) WC Stevens,et al.:Anesthesiology.1975;42(2):197-200.(PMID:1115370)

10) T Katoh,et al.:Anethesiology.1987;66(3):301-3.(PMID:3826687)

11) I J Rampil,et al.:Anethesiology.1991;74(3):429-33.(PMDA:2001020)

12) Henry R.et al.:Orphanet Journal of Rare Diseases.2015;10:93.(PMID:26238698)