監修:自治医科大学 麻酔科学・集中治療医学講座 教授/

自治医科大学附属病院 集中治療部 部長

讃井 將満 先生

覚えておきたい!3つのポイント

- 1

集中治療において、人工呼吸中、離脱過程および離脱後を通じて

使用可能で、目標とする鎮静レベルを得ることができる - 2

小児の検査時の鎮静にも使用できる※

※製品により適応が異なるため、各製品の電子添文をご確認ください。 - 3

α2受容体刺激作用による徐脈にはとくに注意する

ご使用にあたっては各製品の電子添文をご確認ください。

※イラストはイメージです。

- ■警告

-

- ・本剤の投与により低血圧、高血圧、徐脈、心室細動などがあらわれ、心停止にいたるおそれがあります。そのため本剤は、患者の呼吸状態、循環動態などの全身状態を注意深く継続的に監視できる設備を持ち、緊急時に十分な措置が可能な施設で、本剤の薬理作用を正しく理解し、集中治療または非挿管下での鎮静における患者管理に熟練した医師のみの使用をお願いします。また、小児への投与に際しては、小児の集中治療または非挿管下での鎮静に習熟した医師が使用するようお願いします。

- ・迷走神経の緊張が亢進しているか、急速静注、単回急速投与など、通常の用法・用量以外の方法で本剤を投与した場合に重篤な徐脈、洞停止などがあらわれたとの報告があるので、本剤は定められた用法・用量に従い、緩徐に持続注入することを厳守し、患者の状況を慎重に観察するとともに、このような症状があらわれた場合には適切な処置を行ってください。

- ■禁忌

-

- ・本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

集中治療において人工呼吸中・離脱過程・離脱後を通じて使用可能

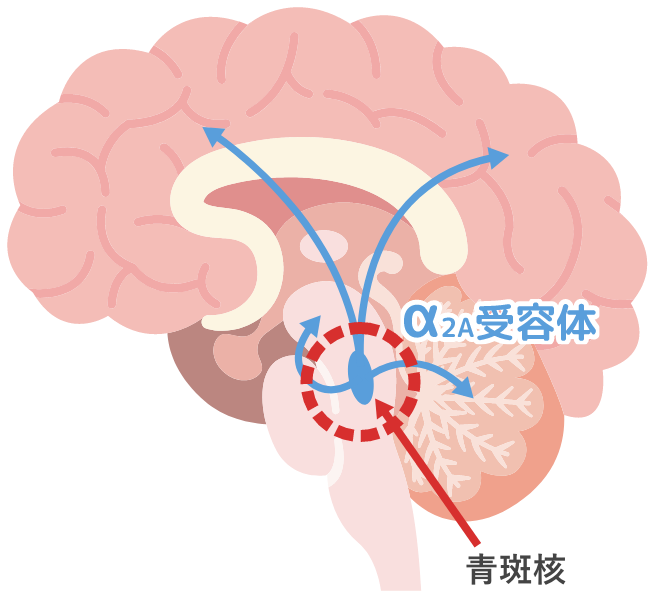

作用機序

デクスメデトミジン塩酸塩(以下、デクスメデトミジン)は、脳内青斑核に分布する中枢性α2アドレナリン受容体を刺激し賦活化することで神経末端からのノルアドレナリンの遊離を抑制します。それによって大脳皮質などの上位中枢の興奮・覚醒レベル上昇が抑制され、鎮静作用を発現します1)。

効能・効果(製品により適応が異なるため、各製品の電子添文をご確認ください。)

・集中治療における人工呼吸中および離脱後の鎮静

・成人の局所麻酔下における非挿管での手術および処置時の鎮静

※全身麻酔に移行する意識下気管支ファイバー挿管に対する有効性、安全性は確立されていません。

・小児の非挿管での非侵襲的な処置および検査時の鎮静

※鎮痛や局所麻酔を必要とする処置、検査に対する有効性、安全性は確立されていません。

使用頻度の高い手術について

術後せん妄の対策として、術後せん妄リスクの高い患者さんの鎮静に使用されることがあります2,3)。

使用方法

投与経路

用法・用量

※患者の状態に合わせて、投与速度の適宜減速をお願いします。

■集中治療における人工呼吸中および離脱後の鎮静

成人

初期負荷投与:デクスメデトミジンを6µg/kg/時の投与速度で10分間静脈内へ持続注入

維持投与:患者の状態に合わせて、至適鎮静レベルが得られるよう維持量として0.2~0.7µg/kg/時の範囲で持続注入

維持投与から開始することもできます。

6歳以上の小児

デクスメデトミジンを0.2µg/kg/時の投与速度で静脈内へ持続注入し、患者の状態に合わせて、至適鎮静レベルが得られるよう0.2~1.0µg/kg/時の範囲で持続注入

修正在胎(在胎週数+出生後週数)45週以上6歳未満の小児

デクスメデトミジンを0.2µg/kg/時の投与速度で静脈内へ持続注入し、患者の状態に合わせて、至適鎮静レベルが得られるよう0.2~1.4µg/kg/時の範囲で持続注入

■成人の局所麻酔下における非挿管での手術および処置時の鎮静

成人

初期負荷投与:デクスメデトミジンを6µg/kg/時の投与速度で10分間静脈内へ持続注入

維持投与:患者の状態に合わせて、至適鎮静レベルが得られるよう維持量として0.2~0.7µg/kg/時の範囲で持続注入

■小児の非挿管での非侵襲的な処置および検査時の鎮静

2歳以上の小児

初期負荷投与:デクスメデトミジンを12µg/kg/時の投与速度で10分間静脈内へ持続注入

維持投与:維持量として1.5µg/kg/時で持続注入

1ヵ月以上2歳未満の小児

初期負荷投与:デクスメデトミジンを9µg/kg/時の投与速度で10分間静脈内へ持続注入

維持投与:維持量として1.5µg/kg/時で持続注入

肥満患者さんへの投与量はどう計算したらよいですか?

理想体重?それとも実体重?

肥満患者さんに対しては理想体重をもとに投与することを推奨するという報告4,5)もありますが、実際には鎮静深度を観察しながら調整を行います。

投与の準備

薬剤調製時の注意

- アムホテリシンB、ジアゼパムとの混合により沈殿が生ずるため混合しないでください。

薬剤投与時の注意

- 持続注入する場合はシリンジポンプなどの投与速度の調節可能な注入器具をご使用ください。

薬物動態

2.5µg/kgで10分間の初期負荷投与後に0.7µg/kg/時の持続投与(6〜16時間)した場合の半減期:約2~3時間6)

- 代謝・排泄

肝代謝され、代謝物は大部分(80〜90%7))が尿中に排泄されます。 - 作用発現時間・作用持続時間

デクスメデトミジンは初期負荷投与を必要とするため、作用発現まで他の麻酔薬と比べて時間を要します。

維持投与中は投与速度に応じて血漿中濃度が維持し、投与終了後は消失半減期 (t1/2β) 約2〜3時間6,8)で血漿中から消失します。

使用時の流れ:集中治療における人工呼吸中および離脱後の鎮静(成人)

-

投与準備

-

デクスメデトミジン投与開始

初期負荷投与(ローディング)

6µg/kg/時の投与速度で10分間静脈内へ持続注入

-

血圧の変動や徐脈に注意!

初期負荷投与では一過性の血圧上昇がみられる場合があります。 -

維持投与へ移行する

デクスメデトミジンを0.2~0.7µg/kg/時の範囲で持続注入 -

興奮患者さんには初期負荷投与することもありますが、血行動態が

不安定な患者さんには初期負荷投与を省略して維持投与から始めます。

鎮静が不十分な場合は、プロポフォールやミダゾラムなど

他の鎮静剤の併用も検討します。 -

デクスメデトミジンは抜管後も継続投与が可能

※手術麻酔については、こちらで全体の流れをご覧いただけます。

使用する上での重要な注意点

効能共通

- 移送をともなう場合は、患者管理に熟練した医師の付き添いのもと、循環動態、呼吸などについて継続的な監視体制が整った状況で投与し、循環動態の変動および呼吸などに、とくに注意が必要です。

- デクスメデトミジンはα2受容体刺激作用に基づく鎮痛作用を有するため、他の鎮痛剤と併用する際は鎮痛剤の過量投与に注意が必要です。

- 初期負荷投与時

初期負荷投与中にあらわれる一過性の血圧上昇に対しては投与速度の減速を考慮する必要があります。

重大な血圧上昇があらわれた場合には適切な処置を行ってください。 - 投与中

①至適鎮静レベルが得られるよう患者の全身状態を観察しながら投与速度を調節してください。※投与されている患者に刺激を与えると容易に覚醒し、速やかに反応するのがデクスメデトミジンの特徴です。他の臨床徴候および症状がない場合

でも、効果不十分と考えないよう注意してください。②バイタルサインの変動に注意して循環器系に対する観察および対応をしてください。

③とくにβ遮断薬などの徐脈をきたしやすい薬剤を使用中の患者では、徐脈に注意してください。

- 長期投与後

①突然の投与中止によりリバウンド現象があらわれる可能性があります。

症状:神経過敏、激越、頭痛

同時またはこれに続いて血圧の急激な上昇および血漿中カテコラミン濃度の上昇があらわれるおそれがあります。②急激な投与中止により離脱症状があらわれることがあります。

投与を中止する場合は徐々に減量するなど慎重に行ってください。

集中治療における人工呼吸中および離脱後の鎮静

・集中治療に習熟した医師が本剤の薬理作用を正しく理解した上で、患者の全身状態を注意深く継続して監視し、また、気道確保、酸素吸入、人工呼吸、循環管理を行えるよう準備をしておく必要があります。

・人工呼吸器からの離脱の過程および離脱後では、患者の呼吸状態を十分に観察してください。

成人の局所麻酔下における非挿管での手術および処置時の鎮静

・非挿管下での鎮静における患者管理に熟練した医師が、本剤の薬理作用を正しく理解し、患者の鎮静レベルおよび全身状態を注意深く継続して管理し、また、気道確保、酸素吸入、人工呼吸、循環管理を行えるよう準備をしておく必要があります。

・局所麻酔下における手術・処置を行う医師とは別に、意識状態、呼吸状態、循環動態などの全身状態を観察できる医療従事者をおいて、手術・処置中の患者を観察してください。

・デクスメデトミジンは適切に鎮痛を行った上で使用してください。

・硬膜外・脊髄くも膜下麻酔時には、輸液の投与などにより、循環動態の変動が安定した後に本剤の投与を開始するなど、併用に注意してください。

・全身状態に注意して、手術・処置後は患者が回復するまで管理下においてください。なお、麻酔の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転など危険をともなう機械の操作に従事しないよう患者にご説明をお願いします。

小児の非挿管での非侵襲的な処置および検査時の鎮静

・小児の非挿管下での鎮静における患者管理に熟練した医師が、本剤の薬理作用を正しく理解し、患者の鎮静レベルおよび全身状態を注意深く継続して管理し、また、気道確保、酸素吸入、人工呼吸、循環管理を行えるよう準備をしておく必要があります。

・処置・検査を行う医療従事者とは別に、意識状態、呼吸状態、循環動態などの全身状態を観察できる医療従事者をおいて、経皮的動脈血酸素飽和度、呼吸数、心拍数(脈拍数)、血圧、心電図をモニタリングすることに加え、可能であれば呼気終末二酸化炭素濃度もモニタリングするなど、十分に注意して、処置・検査中の患者を観察してください。

・デクスメデトミジンの投与開始後に目標とする鎮静レベルに達しない、または鎮静レベルに達した後の効果減弱により、他の鎮静剤を追加投与する場合は、鎮静作用、循環動態および呼吸状態への作用が増強し、副作用があらわれやすくなるおそれがあるため、患者の全身状態を注意深く観察し、慎重に投与するようお願いします。

・小児では投与後に激越および覚醒時せん妄が認められており、覚醒が遅延する可能性もあるため、全身状態に注意し、処置・検査後は患者が回復するまで管理下においてください。

副作用

重大な副作用

詳細やその他の副作用については各製品の電子添文をご確認ください。

本剤の使用中に低血圧や徐脈が起こる場合があります。徐脈の場合は急激に脈拍が低下することがあるので十分な注意が必要です。

併用薬

併用禁忌

併用注意

以下の薬剤との併用により、鎮静・麻酔・鎮痛作用や循環動態へ相互に作用を増強します。

そのため、血圧低下や心拍数低下、呼吸数低下などの症状があらわれるおそれがあります。

併用する場合は、本剤の投与速度を減速するか、本剤あるいは他の鎮静薬・鎮痛薬の投与量を減量するなど、慎重に投与してください。

- ベンゾジアゼピン系薬剤(ミダゾラム、ジアゼパム等)

- 全身麻酔剤(プロポフォール、セボフルラン等)

- 局所麻酔剤(リドカイン塩酸塩等)

- 中枢神経系抑制剤(モルヒネ塩酸塩水和物、フェンタニルクエン酸塩、バルビツール酸誘導体等)

拮抗薬

取り扱い・管理

劇薬として他の医薬品と区別して、貯蔵・陳列する必要があります。

習慣性医薬品は、向精神薬と同様に管理(鍵付きの施設内に貯蔵するなど)することが望ましい9)とされています。

<参考資料>

1) Tian-Zhi Guo,et al.:Anesthesiology.1996;84(4):873-81.(PMID:8638842)

2) J Flükiger,et al.:Annals of Intensive Care.2018;(8)92.(PMID:30238227)

3) X Duan,et al.:British journal of Anaeshtesua.2018;(121)2:384-97.(PMID:30032877)

4) S.A.Atyia,et al.:Journal of Pharmacy Practice.2023;(36)1:67-73.(PMID:34109869)

5) B.L.Erstad, et al.:Critical Care.2020;(24)315.(PMID:32513237)

6) R.M.Venn,et al.:British journal of Anaeshtesua.2002;88(5):669-75.(PMID:12067004)

7) Michael D Karol,et al.:Best Pract Res Clin Anaesthesiol.2000;14(2)261-9.

8) Sandeep Dutta,et al.:Journal of Pharmaceutical Sciences.2000;89(4):519-27.(PMID:10737913)

9) 「病院・診療所における向精神薬取り扱いの手引き:平成24年2月」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/kouseishinyaku_01.pdfを編集して作成.