感染症情報

後天性免疫不全症候群(AIDS)

概要

後天性免疫不全症候群(acquired immunodeficiency syndrome : AIDS)は、ヒト免疫不全ウイルス(human immunodeficiency virus : HIV)に感染することが原因で起こる病態です。1981年にアメリカでAIDS患者が発見されたのち、日本では1985年に初めてHIV感染者が発見されました1)。国内では、1980年代前半には血友病患者への輸入非加熱血液凝固因子製剤の投与によりHIVに感染した薬害エイズが注目されました。2023年末の時点での累計報告数はHIV感染者24532件、AIDS患者10849件、新規報告数はHIV感染者669件、AIDS感染者291件です2)。HIVに感染すると、一過性の症状が現れたのち、症状は治まり、その後、免疫機能が徐々に低下していく無症候期となります。10年ほどの無症候期を経て、重度の全身性免疫不全により日和見感染や悪性腫瘍などを引き起こすAIDSを発症します。HIVは血液や体液を介して感染しますが主な感染経路は性行為です。医療現場では針刺し事故による感染に注意が必要です。近年はHIV感染症に対する治療薬や治療方法の進歩により、早期に発見し、服用治療を受ければ通常の生活を送ることが可能になってきました1)。

感染症法で5類感染症に分類され、全数報告対象です1)。

1. 微生物

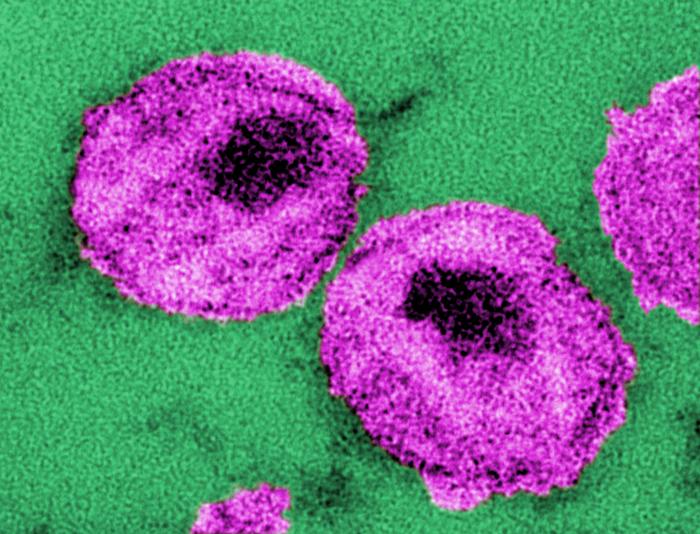

(CDCホームページより4))

HIVは、直径約110nmの球状で、レトロウイルス科に分類されるRNAウイルスです。エンベロープを持つウイルスで、ウイルス粒子の内部には、ヌクレオカプシドに保護された2本のRNAゲノムがあり、カプシドで囲われ、コアと呼ばれ、カプシド内には他に、インテグラーゼや逆転写酵素が含まれます1)。HIVは、宿主細胞表面にCCR5(C-Cケモカインレセプター5)のようなケモカイン受容体を発現しているCD4陽性Tリンパ球に感染し、細胞に侵入すると、逆転写酵素によりRNAがDNAに逆転写され、宿主のDNAにHIV遺伝子が組み込まれます1,3)。これにより、細胞内でウイルスタンパクが合成され、完全なウイルス粒子が細胞外へ放出され、次の細胞に感染していきます。

2. 感染症(症状、治療等)

感染後の自然経過と症状

正常な免疫能を維持するために必要な細胞であるCD4陽性Tリンパ球は、HIVが感染することで徐々に減少し、AIDSが発症します。

HIV感染症は、急性感染期、無症候期、AIDS発症期は3つにわけることができます1,5)。

急性感染期では感染後、発熱、発疹、リンパ節腫脹などインフルエンザあるいは伝染性単核球症様の症状が出現します。この初期症状は数日から数週間続きます。この時期は、HIVが急激に増殖し血中ウイルス量は多くなりますが、抗体は産生されていないため抗体検査では陰性となります。この期間はウインド期と呼ばれます。その後、症状は自然と消退し、症状のない無症候期となります。HIVに対する免疫応答により抗体が産生されウイルス量は一定レベルまで減少しますが完全に排除できず定常状態(セットポイント)、つまり免疫とウイルスが拮抗した状態となります。数年~10年ほどの無症候期でCD4陽性Tリンパ球への感染が進み徐々にCD4陽性Tリンパ球数が減少し、AIDS発症期となります。CD4陽性Tリンパ球数が200/μlを下回るようになると細胞性免疫不全状態となり、カリニ肺炎などの日和見感染症、非定型抗酸菌症、中枢神経系の悪性リンパ腫など通常の免疫状態ではほとんど見られないAIDS指標疾患(日和見感染症や悪性腫瘍など)を引き起こします5)。この最も進行した病態がAIDSであり、AIDSが発症すると、治療が行われない場合は約2年程度で死亡します5)。

治療等

HIVを感染者の体内から排除することは容易ではなく、抗HIV治療薬により、体内のHIVの増殖を十分に抑制することで、CD4陽性Tリンパ球数が増加し、免疫能を回復させることができます5)。しかし、治療を中断するとHIVは再増殖し治療前の状態に戻るため、患者はほぼ生涯にわたって治療を継続する必要があります。

現在、様々な抗HIV薬が開発されています。抗HIV治療薬は、HIVの増殖サイクルを阻害する薬剤で、核酸系逆転写酵素阻害剤(NRTI)、非核酸系逆転写酵素阻害剤(NNRTI)、プロテアーゼ阻害剤(PI)、インテグラーゼ阻害剤(INSTI)、CCR5(C-Cケモカインレセプター5)阻害剤があります。これらを3剤以上組み合わせる多剤併用療法が標準治療法となります。3~4剤が1錠となった合剤も使用可能となっており1日1回1錠という治療が一般化してきました。1)

3. 感染経路

HIVは血液や精液、膣分泌液、母乳などの体液に存在し、それらを介して感染します。血液や体液を介しての接触がない限り、日常生活でHIVに感染する可能性はほとんどありません1)。唾液や涙等の分泌液中に含まれるウイルス量は存在したとしても非常に微量であり、唾液で感染することはない1)と言われています。お風呂やタオルの共用で感染した事例は今のところ報告されていません1)。HIVの主な感染経路は性的接触や母子感染(経胎盤、経産道、経母乳感染)、血液を介した感染(輸血、静注薬物、針刺し事故など)があります。特に医療現場では、針刺し事故、汚染された鋭利な器具類による切創により血液を介して感染する可能性があります。HIV感染血液への経皮曝露後のHIV感染の平均リスクは約0.3%、粘膜曝露後の平均リスクは約0.09%と推定されています6)。

4. 消毒剤感受性

HIVは消毒薬や熱に対する抵抗性が低いため、B型肝炎ウイルスに準じた処理方法がなされていれば問題ないとされています。消毒薬では、次亜塩素酸ナトリウム、グルタラール、フタラール、過酢酸、消毒用エタノール、70%イソプロパノール、ポビドンヨードなどによる処理が感染性不活性化に有効とされています7)。

感染対策

感染防止対策

感染対策は標準予防策が基本となります8)。手指衛生の実施や血液が付着しないように個人防護具の着用、血液で汚染されている環境や物品は、汚染が広がらないよう、取り扱いにも注意が必要です。

有機物や汚れを除去したのち、次亜塩素酸ナトリウムで消毒します。

HIV施設内感染対策のポイント8,9)

| 手指 | 目に見える汚れがある場合には、石けんと流水による手洗い、眼に見える汚れがない場合にはアルコール手指消毒剤による手指衛生を行います。 |

|---|---|

| 個人防護具 | 血液・体液の飛散による暴露の可能性がある場合は、個人防護具を着用します。

個人防護具:エプロン、手袋、必要に応じてマスク、ゴーグル、等 |

| 注射針 | リキャップはせず、注射針専用の廃棄容器に廃棄します。 |

| 器具・物品 |

|

| リネン類 |

|

| 環境 |

HIVは体外ではすぐに不活化してしまうほど脆弱なウイルスです1)。

|

参考資料

- 1)国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト:AIDS(後天性免疫不全症候群)

をもとに作成

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/alphabet/aids/010/aids-intro.html - 2)エイズ予防情報ネット API-Net:令和5(2023)年エイズ発生動向年報(1月1日~12月31日)

https://api-net.jfap.or.jp/status/japan/nenpo.html - 3) 吉田眞一、他編:戸田新細菌学,改訂34版.南山堂,2013,688.

- 4)CDC:Public Health Image Library (PHIL)

https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=10860 - 5)令和4年度厚生労働省行政推進調査事業費補助金エイズ対策政策研究事業, HIV河川症及び血友病におけるチーム医療の構築と医療水準の向上を目指した研究班:抗HIV治療ガイドライン:2023年3月

https://hiv-guidelines.jp/index.htm - 6)CDC:Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to HIV and Recommendations for Postexposure Prophylaxis

https://stacks.cdc.gov/view/cdc/20711 - 7)厚生労働省健康局結核感染症課長通知:感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000548441.pdf - 8)2007 Guideline fot Isolation Precautions:Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings

https://www.cdc.gov/infection-control/media/pdfs/guideline-isolation-h.pdf?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/isolation-guidelines-H.pdf - 9)国公立大学附属病院感染対策協議会データ:病院感染対策ガイドライン2018年度版(2020年3月増補版)より

https://kansen.med.nagoya-u.ac.jp/general/general.html - 10)厚生労働省行政推進調査事業(エイズ対策政策研究事業)HIV感染症の医療体制の整備に関する研究班:HIV感染透析患者医療ガイド:2019年3月1日

http://www.touseki-ikai.or.jp/htm/05_publish/doc_m_and_g/20190301_hiv_guide.pdf - 出典:「AIDS(後天性免疫不全症候群)」(国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト)(2025年3月27日に利用)

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/alphabet/aids/010/aids-intro.html

2025年3月改訂