感染症情報「ロタウイルス」

医療関係者向情報サイト

医療ナレッジ

感染症情報

ロタウイルス

概要SUMMARY

1. 微生物

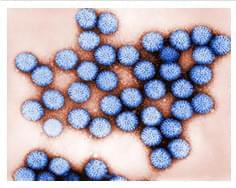

(CDCホームページより)

ロタウイルスは、冬季の乳幼児の急性下痢症(冬季乳児下痢症)の主な原因ウイルスで、レオウイルスに属するエンベロープを持たないRNA型ウイルスです。

ロタウイルスを電子顕微鏡で確認すると車輪のような形に見えることから、「車輪」を意味するラテン語のロタ(rota)がウイルス名の名称の由来となっています。

通常、1歳を中心に流行がみられる感染症ですが、保育所・幼稚園・小学校などの小児や、病院・老人保健施設・福祉施設などの成人でも集団発生がみられることもあります。

ロタウイルスの感染力・伝播力は非常に強く、10個以下のウイルスを摂取するだけで感染が成立します。

感染者の下痢便1g中には1000億から1兆個ものウイルスが含まれるといわれており、患者の便中のウイルスがなんらかの形で他の人の経口より摂取されて感染します。

エンベローブを持たない代表的なウイルス

| RNA型ウイルス | ロタウイルス、ノロウイルス、ポリオウイルス、エンテロウイルス、コクサッキーウイルス |

|---|---|

| DNA型ウイルス | アデノウイルス、パルボウイルス |

2. 感染症

生後6ヵ月~2歳の乳幼児への感染が多くみられ、5歳までの小児でほとんど経験する疾患で、

入院が必要とされる小児の急性胃腸炎の原因の50%前後を占めるとされます。

主な症状は、嘔吐・下痢・発熱ですが、下痢便が米のとぎ汁のように白色となることから、白痢あるいは仮性小児コレラとも呼ばれています。

潜伏期間は2~4日で、症状は嘔吐から始まり、発熱や腹痛の後に水溶性の下痢が1週間程度続きます。

例年1月~4月にかけて流行するウイルス感染症で、秋から年末・年始にかけて流行するノロウイルスとは流行のピークの時期が異なります。

ロタウイルスは、感染後の免疫が不完全であったり、免疫が成立しても持続(1年以内)しないことがあるため、たびたび再感染を起こします。

ロタウイルス胃腸炎に特異的な治療法はなく、点滴、経口補液、整腸剤等の対症療法となります。

3. 感染経路

主な感染様式は、ヒトとヒトとの間での糞口感染です。

患者のウイルスを含む便の処理をした手から感染する直接接触感染と、

ドアノブ・手摺り・リネン等の汚染した場所や物品に触れ、その手を介する間接接触感染があります。

環境中でも安定なため、汚染された水や食物などを触った手からウイルスが口に入って感染が成立する可能性も指摘されています。

4. 消毒剤感受性

ヒトロタウイルスについての消毒剤感受性の報告は少なく、ノロウイルスと同様、高水準消毒剤や次亜塩素酸ナトリウムが有効と考えられます。

インフルエンザウイルス等のエンベロープを持つウイルスと比較すると、消毒剤抵抗性は強いため、消毒剤の選択には注意が必要です。

[参考] ロタウイルス属の消毒剤感受性についての報告はあまりみられませんが、参考までに一例をご紹介します。

報告例1 : 各消毒剤の1分間でのサルロタウイルスの不活化効果1)

| 消毒剤 | ウイルス初期値(PFU*/ml) | 消毒後(PFU*/ml) | 3 log10 reduction以上 |

|---|---|---|---|

| 消毒剤 : 2%グルタラール | ウイルス初期値(PFU*/ml) : 5.0×107 | 消毒後(PFU*/ml) : <104 | 3 log10 reduction以上 : 可 |

| 消毒剤 : 4%クロルヘキシジングルコン酸塩 | ウイルス初期値(PFU*/ml) : 4.0×107 | 消毒後(PFU*/ml) : 3.8×107

| 3 log10 reduction以上 : 不可 |

|

| 消毒剤 : 10%ポビドンヨード | ウイルス初期値(PFU*/ml) : 5.0×107 | 消毒後(PFU*/ml) : <104 | 3 log10 reduction以上 : 可 |

報告例2 : 次亜塩素酸ナトリウム10分接触によるヒトロタウイルスの不活化効果2)

| 消毒剤 | ウイルス初期値(PFU*/ml) | 消毒後(PFU*/ml) | 不活化率(%) |

|---|---|---|---|

| 消毒剤 : 800ppm(0.08%)次亜塩素酸ナトリウム | ウイルス初期値(PFU*/ml) : 6.0×104 | 消毒後(PFU*/ml) : 検出されず | 不活化率(%) : >99.99 |

報告例3 : エタノール製剤によるヒトロタウイルスの不活化効果

- ウエルセプト®3) : 15秒でのウイルス不活化率 >99.99%

- ウエルパス®手指消毒液0.2%4) : 30秒でのウイルス不活化率 >99.9%

- 消毒用エタノール 5) : 30秒でのウイルス不活化率 >99.99%

- ウエルセプト®高頻度接触面消毒用6) : 15秒でのウイルス不活化率 >99.99%

- *PFU:Plaque forming unit ウイルスを培養細胞に感染させ、ウイルス感染により生じたプラーク(死滅した細胞)の数を算定したウイルスの感染価の単位。

感染対策INFECTION CONTROL

感染防止対策

患者の便や嘔吐物には大量のウイルスが含まれているため、その処理には十分注意する必要があります。

下痢症状がなくなった後も、患者の便にはしばらくウイルスの排出が続きます。環境表面上で90分~10日以上、手指では4時間以上生存していることも確認されています。

ウイルス胃腸炎の感染対策は、日常的な標準予防策の徹底と手指衛生が最も重要となります。

器具・器械類・便が付着したものの消毒も入念に行う必要があります。

消毒法は、煮沸、高圧蒸気滅菌などを用いる方法以外に、薬液消毒も有効になります。

また、2011年に日本でもワクチンが承認され、乳児期の予防接種が勧められています。

感染性胃腸炎としての防止対策としては、基本的には、ノロウイルスと同様の対策になりますが、以下に感染防止対策例について紹介します。

ロタウイルスの感染防止対策例

| 手指 | 石けんを用いた十分な手洗いが対策の中心になります。 手洗い後、アルコール手指消毒剤を使用することにより追加効果が期待できます。 また、手袋を使用することが感染対策として有効ですが、他患者や周囲の環境を汚染しないよう、適切に交換することが必要です。 手袋を外した後は、アルコール手指消毒剤の使用がすすめられます。 |

|---|---|

| 調理器具、おもちゃ | 調理器具、おもちゃ等は十分に洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウム0.02%液で消毒します。 また、まな板、包丁、へら、食器、ふきん、タオル等は熱湯(消毒対象物が85℃・1分以上になる条件)での加熱が有効です。 |

| リネン類 | ベッドマット、毛布およびシーツなどのリネン類の消毒は、下洗い後、85℃・1分以上の熱水洗濯が適しています。 ただし、熱水洗濯が行える洗濯機がない場合には、水洗後、次亜塩素酸ナトリウム0.02%液の消毒が有効です。 |

| オムツ交換、吐物・糞便の処理 | 患者の吐物や糞便を処理するときには、使い捨てのエプロン、マスク及び手袋を着用し、 汚物中のウイルスが飛び散らないように、静かに拭き取ります。 床に付着した糞便や吐物は次亜塩素酸ナトリウム0.1%液で拭き取ります。 |

| 環境 | ドアノブなどの環境を介した感染も考えられ、トイレ・風呂などを衛生的に保つことも求められます。 消毒が必要な場合は消毒用エタノールによる二度拭き、あるいは次亜塩素酸ナトリウム0.02%などを使用します。 ただし、次亜塩素酸ナトリウムは金属腐食性があるため、その後水拭きして除去するなどの配慮が必要です。 |

感染症法における取扱い

「感染性胃腸炎」は定点報告対象(5類感染症)であり、指定届出機関(全国約3,000カ所の小児科定点医療機関)は週毎に保健所に届け出なければなりません。

「感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)」は定点報告対象(5類感染症)であり、指定届出機関(全国約500カ所の基幹定点医療機関※)は週毎に保健所に届け出なければなりません。(2013年10月14日より)

- 300人以上収容する施設を有する病院であって内科及び外科を標榜する病院(小児科医療と内科医療を提供しているもの)

関連リンク

-

日本小児科学会 日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール

https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/vaccine_schedule.pdf

-

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(施行通知)(健発0930第1号 平成25年9月30日)

http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/assets/survey/notice/tsuchi_20131014.pdf

参考資料

- 1) Sattar, S. A., et al.;.Can. J. Microbiol, 1983. 29, 1464

- 2) Sattar, S. A., et al.;Infection Control & Hospital Epidemiology, 1994. 15(12), 751

- 3) 社内資料:ウエルセプト®のin vitroウイルス不活化試験

- 4) 社内資料:ウエルパス®手指消毒液0.2%のウイルス不活化効果

- 5) 社内資料:消毒用エタノールのロタウイルス不活化試験

- 6) 社内資料:ウエルセプト®高頻度接触面消毒用のウイルスに対するin vitro不活化試験